蚕が作る繭には1頭で作る単繭と2頭以上で作る玉繭とがあります。玉繭は2頭の蚕が吐いた糸が不規則に重なり合っているため製糸工程で高度な技術を要します。当社では単繭を経糸に玉繭を緯糸に使用しています。

玉繭は2頭の蚕が吐いた糸が不規則に重なり合っているため、製糸工程において機械を使用することができず、高度な技術を要します。

牛首紬は、あまり使われていなかった玉繭を紡ぐ技術を磨くことで、独自の丈夫な生地を作り日本三大紬の一つに数えられるまでになりました。

大きな釜で繭が茹でられ、繭からは近づかないと見えないような細い糸が何本も出ていて、それが糸巻き車につながっています。機械はすべて木で組まれており、その動力は足元のペダルです。時おり絡みあう玉繭を熟練の技で調整されています。

円錐状に開いた極細糸が空気を抱き込みながら一本の糸になるので柔らかく光沢もあり 軽くて丈夫な糸になります。

当社の織機は高機と呼ばれるものを使用しています。「へ」に通した経糸は両足交互の足踏みにより「うわそ」「したそ」にわかれて口が開き、その中を緯糸を巻いた管を差し込んだ「ひ」が1回飛ぶごとに左手で握った「かまち」で打ち込みます。両手両足の力配分、タイミングが牛首紬の風合いを作り出します。

経糸緯糸を全て職人の手で引く 世界でただ一つの手仕事でしか造り出せない生地。

糸づくりから反物まで全て職人による手作業 加藤手織り工場にしか出せない風合い。

甘撚りで作られた生地は、丈夫な光沢感があり、風を通しとても軽い仕上がりになります。

平治の乱(1159年)に敗れた源氏の一族、大畠某が桑島の地にのがれてきて、集落の東方「尾の上」と称するところに城をかまえて居住していた。その妻女が機織りの業に長じており、集落の婦女子に機織りを伝えたのが、起源とも伝えられている。牛首紬は天然絹糸をその原料としているため、養蚕の盛衰は必然的に牛首紬の生産に影響を及ぼすことはいなめない。古くからこの地では養蚕が盛んに行われていたらしく、衣服の自給自足により繭を原料とした紬などの衣料の生産が祖先の手によって工夫されていました。

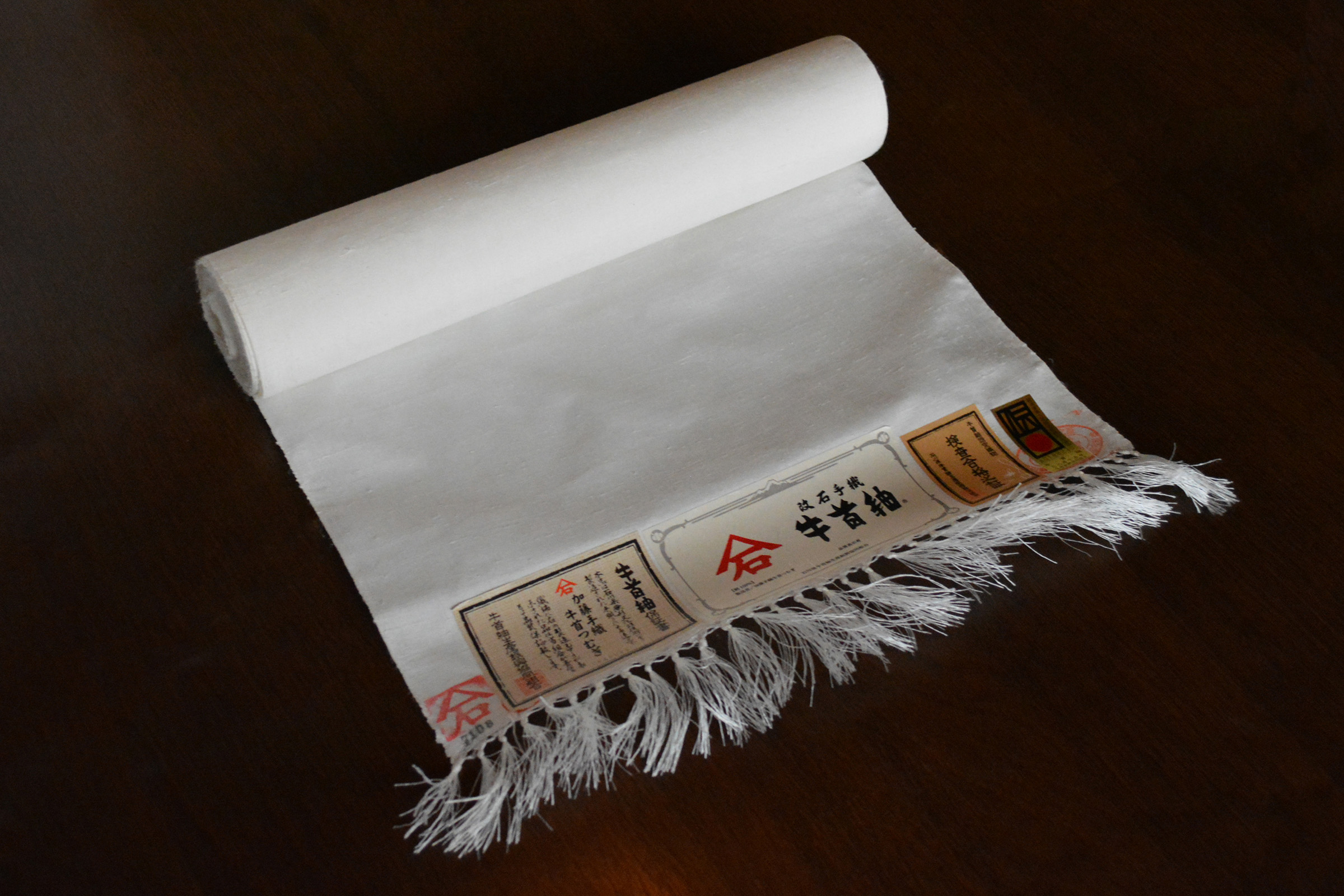

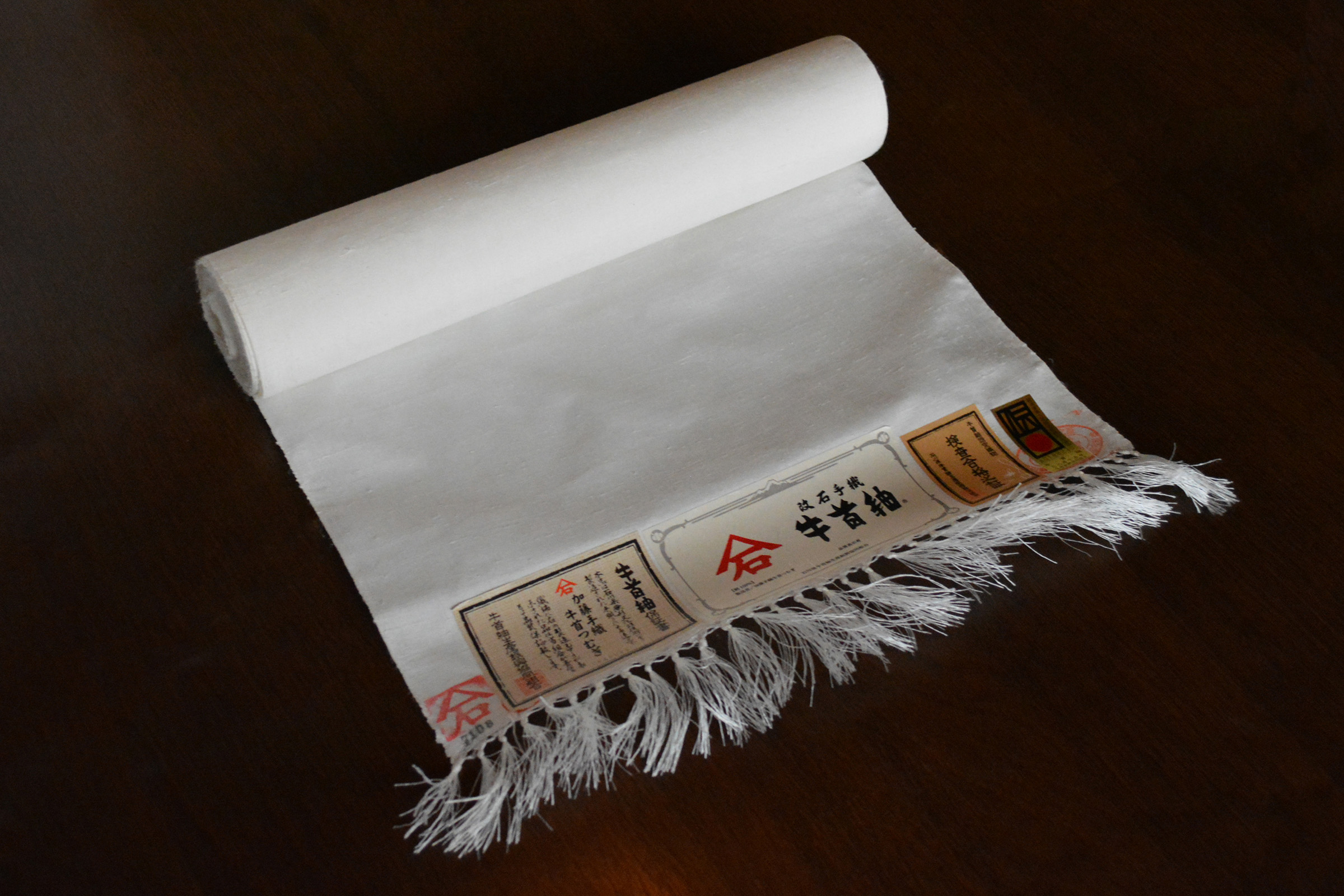

牛首紬の特長は、座繰りで手挽きした空気を多く含んだ柔らかな糸、丁寧に織り上げる打ち込みのしっかりした張りのある地風、そこから生まれる弾力性及び伸張性によるシワに対する抵抗力、玉繭独特の小節が浮き立つ表面の美しさ、優れた保温、吸湿、通気性、軽くてなじみよい着やすさ、等があげられます。 玉繭から引き出された太くて節のある玉糸で織りあげられており、ネップが多く、白生地で見るよりも、染めたときに野趣に富んだ優雅さと、民芸の素朴さが一層浮かびあがってくる。耐久性があり、釘に引っかけても破れないくらい丈夫なことから“釘抜き紬”ともいわれている。染め替えが幾度もきき、純然たる自家生産の天然絹糸を原料とし、単糸を用いた手織り紬は、他に例を見ない特色です。

江戸時代には白峰地方は天領となり、幕府の保護奨励策と商品掲載の発展により全国的に名声を博しました。明治以降も養蚕の奨励と共に製糸や紬繊が伸びていたが、第二次大戦中、政策や規制により牛首紬の生産は不可能になってしまいました。しかし、当集落の加藤三治郎(加藤手織牛首つむぎ三代目当主)一家が、僅少の山桑による自家養蚕により原糸を生産、多年にわたり困難を克服して牛首紬の生産を継続し、現在にまで、その伝統を受け継いでいます。

これは、昭和49年に井上雪氏(随筆家・小説家・俳人)により書かれた加藤手織牛首つむぎの作業場の風景である。それから40年余りが経った今も、ほとんど変わらない方法で仕事が続けられている。先祖が繋ぎ続けてきた白山市桑島に伝わる文化と伝統を後世に伝えていかなければならない。

カットクロス(ハギレ)

1m~3m(1m単位)¥7,000~

今まで手に入り難かった「牛首紬」が、お届けしやすくなりました。

白生地で販売のため、自由に色、柄を選べ既製品ではないデザインをすることができます。

世界で唯一のオリジナル。

ぜひ、ご自身の目でお確かめください。

昔ながらの手法のため生産数に限りがありますが、お気軽にご購入いただけるようになりました。

お客様のニーズによって、染屋様をご紹介いたします。

お気軽にご相談ください。

反物は白生地ですので、染屋で色付けします。

その後呉服屋で、型紙に合わせ裁断などを行い仕立てます。

(各工程では細かな作業工程があります)

反物をご購入いただいた方へは、染屋、呉服屋をご紹介いたします。

反物

染屋

呉服屋

総工程:1~3ヶ月

ご希望の方はお気軽にメールフォームよりご連絡ください。